Au sommaire ce mois-ci

Les tâches essentielles du mois de septembre

Planter les bulbes pour le printemps prochain (hors tulipe)

Effectuer les semis d’automne et d’hiver

Enrichir le sol de compost ou de fumier pour le régénérer

Collecter les graines de fruits et légumes

Stocker les fruits et légumes (pommes, courges…)

Retirer les ombrages de la serre (ombrière et peinture blanche)

Nettoyer la serre de jardin si elle n’est plus utilisée

Accélérer le mûrissement des dernières tomates encore vertes

Sous serre, lancer les derniers semis de plantes à croissance rapide

Multiplier vos plantes par bouturage, division et greffage

Diviser les grosses souches de vivaces devenues trop grandes

Récolter et conserver les graines de fleurs

Et aussi :

- Récolter les derniers fruits et légumes d’été

- Multiplier les fraisiers

- Semer des engrais verts

- Diminuer et adapter la fréquence des arrosages

- Commander les nouveaux arbres et arbustes

- Décompacter la terre et aérer la pelouse

- Rentrer les plantes fragiles

- Tailler les haies et arbustes

- Nettoyer le jardin de ses débris végétaux

- Créer son composteur

Au potager

1. Que récolter ?

Légumes :

- Tomate

- Aubergine

- Bette

- Oignon

- Concombre

- Maïs doux

- Haricot

- Rutabaga

- Artichaut

- Chou

- Carotte

- Brocoli

- Piment et poivron

- Betterave

- Poireau

- Courge

- Pois

- Radis d’hiver

- Chou chinois

- Pomme de terre

- Chou-fleur

- Chou-rave

- Chou de Bruxelles

- Courgette

- Épinard

- Patate douce

- Navet

- Céleri-rave

- Laitue

- Mesclun

Fruits :

- Pomme

- Fraise

- Raisin

- Melon

- Poire

- Mûre

- Airelle

- Figue

- Fraise

- Myrtille

- Prune

- Pêche et nectarine

- Framboise

- Abricot

2. Que semer et planter ?

Semis et plantations

- Chou

- Fraisier

- Laitue

- Mesclun

- Légumes-feuilles (épinard, roquette…)

- Oignon

- Radis

- Mâche

- Persil

- Blette

- Navet

3. Dans la serre

Pincer les dernières tomates, melons et concombres

En cette fin d’été, la chaleur décline et les dernières récoltes peinent parfois à mûrir (plus encore au nord de la Loire). Il devient essentiel de concentrer l’énergie des plantes sur les fruits déjà bien formés. Pincer et tailler les dernières tomates (ou étêtez-les franchement), melons et concombres permet de stopper la croissance végétative inutile, notamment l’allongement des tiges et l’apparition de nouvelles fleurs qui n’auront pas le temps d’arriver à maturité. En supprimant également les petits fruits verts tardifs, vous concentrerez les ressources nutritives restantes sur les fruits les plus avancés et prometteurs.

Semer les légumes-feuilles de l’hiver

C’est le moment de semer les légumes-feuilles d’hiver, qui tolèrent parfaitement les faibles températures. La laitue d’hiver, les épinards ou encore la mâche constituent des choix judicieux pour étendre les récoltes bien après les premières gelées. Pour assurer un approvisionnement continu, veillez à échelonner vos semis toutes les deux semaines. Les lignes de semis seront espacées d’environ 30 centimètres afin de faciliter le développement des plants et de prévenir les maladies. Une fois que les plantules ont développé quatre vraies feuilles, supprimez les semis (éclaircissez) les plus faibles ou les plus serrés pour ne conserver que les spécimens les plus vigoureux.

Couper les fleurs fanées des soucis

Les soucis plantés aux côtés de vos pieds de tomates arrivent en fin de cycle. Prolongez leur effet répulsif contre les nématodes et les mouches blanches, en coupant régulièrement les fleurs fanées pour encourager de nouvelles floraisons. Ce geste simple empêchera la formation de graines, et permettra à la plante de consacrer son énergie à la production de nouvelles fleurs plutôt qu’à sa reproduction. Vous conserverez l’effet répulsif et protecteur des soucis autour des tomates (lire notre article sur les maladies des tomates).

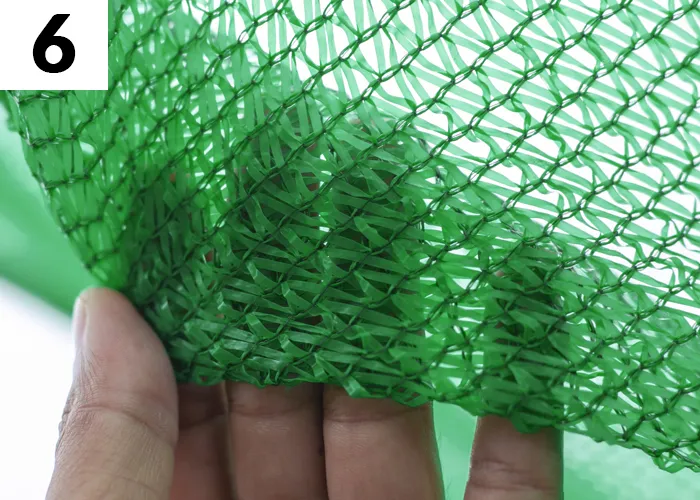

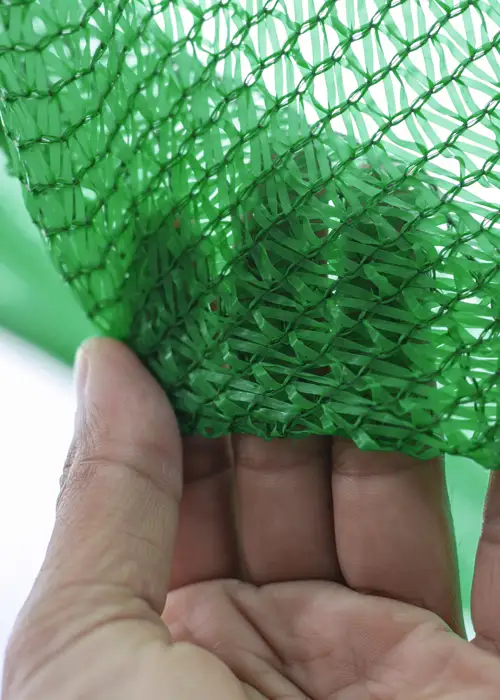

Retirer les ombrages

Que vous possédiez une serre tunnel, une serre en polycarbonate ou une serre en verre, les dispositifs de protection solaire – qu’il s’agisse de voiles d’ombrage ou de peinture blanche – ne sont plus nécessaires. Les journées plus courtes et l’angle du soleil plus bas ne présentent plus de risque de brûlures pour les cultures. Retirez ces protections pour permettre aux plantes de bénéficier d’un maximum de lumière et favoriser la maturation des fruits restants.

Fermer la serre pour conserver sa chaleur

S’il vous reste des cultures dans votre serre, veillez à conserver la chaleur accumulée durant la journée. Fermez les ouvertures (portes et aérations) de la serre dès 16h ou 17h. En agissant ainsi, vous stockerez la chaleur du soleil et protégerez vos plantes des baisses de température nocturnes, qui peuvent devenir importantes en septembre. De même, les jours de pluie ou de ciel gris, maintenez les aérations fermées pour favoriser la maturation des derniers légumes et permettre le développement des semis d’automne.

Nettoyer la serre si vous ne l’utilisez plus

En septembre, procédez au nettoyage complet de votre serre si vous ne comptez plus l’utiliser avant le printemps. Cette tâche, souvent négligée, est pourtant essentielle pour maintenir un environnement sain et prévenir les maladies l’année suivante. Commencez par retirer tous les débris végétaux, les tuteurs et les pots vides. Puis lavez la bâche et les surfaces vitrées ou en polycarbonate à l’intérieur comme à l’extérieur, avec de l’eau tiède savonneuse ou un produit nettoyant adapté, pour éliminer les algues, la poussière et les résidus de culture. Le sol pourra être désinfecté avec des solutions naturelles.

4. Entretien et travaux du potager

Enrichir le sol

C’est le moment idéal pour incorporer des matières organiques telles que du compost mûr ou du fumier bien décomposé. Cette matière organique améliorera non seulement la structure du sol en le rendant plus aéré et plus léger, mais elle favorise aussi une vie microbienne saine, essentielle à la nutrition des plantes de la saison prochaine. Veillez aussi à casser les croûtes de terre qui se sont formées en surface à cause des arrosages répétés. Cette double action, enrichissement et aération, prépare le terrain de manière optimale pour les semis d’automne et les plantations à venir.

Semer des engrais verts

Plutôt que de laisser le sol nu, optez plutôt pour des engrais verts. Certaines plantes comme la moutarde, la phacélie ou le seigle, ont en effet la capacité d’enrichir le sol en azote et en matières organiques, d’améliorer sa structure en l’aérant grâce à leurs racines profondes, et de prévenir le développement des mauvaises herbes. Semez-les à la volée sur une terre préalablement travaillée pour assurer une protection hivernale à votre potager, tout en préparant un substrat fertile et équilibré pour les futures cultures du printemps.

Nettoyer et composter

Retirez les plants de tomates, courgettes et autres légumes qui ont terminé leur cycle de production. Il s’agit d’éliminer les tiges fanées, les feuilles malades et les plants desséchés, afin de prévenir les maladies et d’éliminer les nuisibles qui pourraient y passer l’hiver. Loin d’être des déchets, ces résidus végétaux constituent une ressource précieuse pour le compostage. Cette démarche permet non seulement de maintenir le potager sain, mais aussi de boucler le cycle organique du jardin, en transformant les résidus de la saison en ressource fertile pour les semis et plantations de l’automne et du printemps suivant.

Pas encore de composteur ? C’est le moment de créer le vôtre

Si vous n’avez pas encore de composteur, septembre est le moment idéal pour y remédier et vous lancer dans le compostage en commencer à valoriser les déchets organiques de votre jardin et de votre cuisine. À cette période, les températures encore douces favorisent l’activité microbienne, et les nombreuses matières organiques issues du nettoyage du potager (résidus de plantes, feuilles mortes, etc.) permettent de disposer d’un large éventail de matériaux pour démarrer un compost équilibré.

Nos conseils :

Créer son propre composteur est simple : il peut s’agir d’un bac en bois ou d’un simple tas de compost dans un coin abrité du jardin. L’important est d’alterner les matières vertes, riches en azote (herbe fraîchement tondue, restes de légumes), et les matières brunes, riches en carbone (feuilles mortes, brindilles, paille). Choisissez un emplacement légèrement ombragé, bien drainé et accessible pour faciliter l’entretien et l’aération régulière des matières.

Pour en savoir plus, lisez notre guide sur « Comment réussir son compost«

Récolter les graines potagères

Le mois de septembre est un moment clé pour la récolte et la conservation des graines potagères. Les graines doivent être prélevées sur des fruits et légumes pleinement mûrs, non hybrides (à moins que vous ne recherchiez des surprises), soigneusement sélectionnés pour leur santé et leur vigueur, afin de garantir la qualité de la future génération. Attendez que le fruit ou la gousse soit entièrement mûr et sec sur pied ; c’est le signe que les graines ont atteint leur maturité optimale. Pour les tomates, il faut extraire les graines et les faire fermenter pour éliminer la couche gélatineuse protectrice avant de les rincer et de les sécher. Une fois les graines bien sèches, stockez-les dans des enveloppes en papier ou des bocaux hermétiques, étiquetés avec le nom de la variété et l’année de récolte.

Effectuer les semis d’automne et d’hiver (radis d’hiver, mâche…)

Semez sous serre ou en pleine terre les radis d’hiver, qui développeront de belles racines croquantes à récolter jusqu’aux premières gelées. La mâche, également appelée doucette, peut être semée en lignes pour assurer une récolte continue tout au long de l’hiver. Vous pouvez aussi penser aux épinards et aux choux asiatiques. Pour réussir ces semis, préparez un sol bien aéré et de veiller à maintenir un léger taux d’humidité, en profitant des pluies d’automne si elles sont au rendez-vous. Selon les espèces, il peut être utile de protéger les semis par un voile léger ou un mini-tunnel afin de tempérer les premières nuits fraîches et d’accélérer la levée (lisez les instructions sur les sachets de semences).

Stocker les fruits et légumes (pommes, oignons, courges…)

Pour conserver durablement des récoltes comme les pommes, les oignons ou les courges, la première règle est de ne choisir que des fruits et légumes parfaitement sains et exempts de tout défaut ou blessure. Il est aussi important d’attendre leur pleine maturité avant la récolte (sauf les variétés climactériques, qui continuent de mûrir après la cueillette). Les courges doivent par exemple avoir leur peau bien dure, et les oignons leurs fanes totalement sèches (le séchage peut être effectué sous serre). Pour les pommes, disposez-les sur des clayettes, sans qu’elles ne se touchent, afin d’assurer une bonne aération et éviter la propagation d’une éventuelle pourriture. Le lieu de stockage doit être frais, sombre et bien ventilé pour éviter le développement de germes et réduire les pertes.

Multiplier les fraisiers

La méthode de multiplication des fraisiers la plus simple et la plus efficace consiste à utiliser les stolons, ces longues tiges rampantes que la plante mère produit naturellement. Repérez les plantules qui se sont formées au bout des stolons et qui ont déjà développé de petites racines. Séparez délicatement ces jeunes plants de la plante mère et replantez-les immédiatement dans un nouveau rang, en veillant à ne pas enterrer le collet. Ces nouvelles plantations profiteront de l’humidité automnale pour s’enraciner solidement avant l’hiver et seront prêtes à produire de beaux fruits dès le printemps suivant, sans aucune dépense supplémentaire.

Réduisez le nombre de cannes des framboisiers

En septembre, la taille se concentre sur les variétés de framboisiers non remontants (qui fructifient une seule fois, en été), car leurs cannes viennent de finir de produire. Distinguez les vieilles cannes, qui ont donné des fruits, des nouvelles pousses. Les cannes qui ont fructifié sont à couper à ras du sol après la récolte, car elles ne produiront plus. Ce geste permet à la plante de concentrer son énergie sur le développement de nouvelles cannes, qui seront les futures productrices. Quant aux variétés remontantes (qui donnent deux récoltes par an), la taille peut être reportée à la fin de l’automne ou à l’hiver, une fois que les dernières récoltes sont terminées.

5. Prévention des maladies et ravageurs

Badigeonnez les troncs des fruitiers

Chaulez les troncs des fruitiers, c’est à dire appliquez un badigeon blanc sur les troncs de vos pommiers, poiriers et autres arbres fruitiers. Cette solution, traditionnellement à base de chaux ou de blanc arboricole, offre une double protection. D’abord, elle agit comme une barrière physique, en empêchant les larves d’insectes et autres parasites de grimper le long de l’écorce pour y hiverner. Mais surtout, le badigeon blanc réfléchit la lumière et protège ainsi le bois contre les brusques variations de température entre les journées ensoleillées et les nuits froides. Cette différence de température peut créer des microfissures dans l’écorce, et favoriser l’installation des maladies et parasites.

Retirez les bandes de glu

Si vous avez utilisé des bandes de glu pour protéger vos arbres fruitiers des attaques de parasites, c’est le moment de les retirer. Ces pièges, conçus pour capturer les insectes rampants et volants, ne sont plus nécessaires à mesure que la saison de végétation ralentit. Les laisser en place risque non seulement de favoriser le développement de moisissures, mais aussi d’endommager l’écorce si elles restent collées trop longtemps.

Soulevez les courges et citrouilles pour leur éviter de pourrir

Soulevez les courges et les citrouilles pour les isoler du contact direct avec le sol et prévenir les pourritures. Les fruits en contact direct avec une terre humide sont en effet particulièrement vulnérables aux champignons et aux bactéries qui peuvent rapidement détériorer leur peau. En les posant sur des planches, des ardoises ou un lit de paille, vous assurerez une meilleure circulation d’air et réduirez les problèmes liés à l’humidité stagnante. Cette précaution permet non seulement de conserver la qualité et l’intégrité des courges et citrouilles récoltées, mais aussi d’optimiser leur durée de conservation.

Continuez d’arroser les jeunes fruitiers

Bien que la saison des fruits touche à sa fin, les jeunes arbres fruitiers, dont le système racinaire n’est pas encore pleinement établi, restent vulnérables au stress hydrique. Une pluie fine ne suffit pas toujours à humidifier le sol en profondeur et peut compromettre la constitution de réserves nécessaires pour affronter l’hiver. Un arrosage profond, effectué idéalement le matin ou en soirée pour minimiser l’évaporation, est plus efficace que des arrosages superficiels. Cette pratique encouragera les racines à s’enfoncer davantage dans le sol pour trouver l’eau.

Au jardin d’ornement

1. Quelques plantes remarquables du mois de septembre

2. Semis et plantations

Planter les bulbes de printemps (hors tulipes)

À l’exception des tulipes, qui préfèrent une mise en terre plus tardive, vous pouvez dès maintenant planter les bulbes de printemps. Ces derniers auront besoin de quelques semaines pour développer leurs racines avant l’arrivée du gel. Choisissez un emplacement ensoleillé ou mi-ombragé et assurez-vous que le sol soit bien drainé pour éviter le pourrissement. La règle pour bien les planter est simple : une profondeur équivalente à deux ou trois fois la hauteur du bulbe, et un espacement suffisant pour permettre leur développement.

Planter / semer les vivaces rustiques

Le sol encore tiède et déjà plus humide offre des conditions parfaites pour l’installation des plantes vivaces. C’est le moment idéal pour planter ou diviser les vivaces rustiques qui constitueront la structure pérenne de vos massifs. Les variétés telles que les géraniums vivaces, les asters, les échinacées et les gaillardes s’implanteront avec une grande facilité, suffisamment tôt pour pouvoir développer leurs racines avant les premières gelées.

Exemples de vivaces à planter en septembre :

- Les vivaces de fin de saison : Ce sont celles qui fleurissent encore ou dont le feuillage est particulièrement attrayant en automne. On trouve notamment les asters (en particulier les asters nains d’automne), les sédums (ou orpins d’automne), les anémones du Japon et les chrysanthèmes vivaces.

- Les grands classiques : Les échinacées (rudbeckias…), les géraniums vivaces, les gaillardes et les sauges vivaces bénéficieront grandement d’une plantation en septembre.

- Les graminées ornementales : Elles apportent une structure et un mouvement précieux au jardin. L’automne est une excellente période pour planter des espèces comme les Pennisetum (herbe aux écouvillons), les Stipa ou les miscanthus.

Semer les annuelles et bisannuelles rustiques

Le semis automnal permet aux jeunes plants de s’installer avant les grands froids, et leur donnera le temps de développer un système racinaire robuste qui leur donnera un avantage considérable sur ceux semés au printemps. Les campanules, les pâquerettes, les pensées et les myosotis comptent parmi les bisannuelles les plus adaptées à cette période. Côté annuelles, les nigelles de Damas ou les coquelicots peuvent être semés en pleine terre.

3. Multiplier

Bouturer les plantes tendres et semi-rustiques

En cette fin d’été, prélevez des boutures de géraniums (Pelargonium), de fuchsias, d’hortensias ou de passiflores. À cette période de l’année, les tiges, appelées semi-aoûtées, sont parfaites : elles sont assez fermes pour ne pas pourrir et pas encore complètement lignifiées (aoûtées), ce qui favorisera l’émission de racines. Pour se faire, choisissez des tiges saines et non fleuries, coupez-les en biseau sous un nœud et retirez les feuilles du bas pour n’en conserver que quelques-unes au sommet. Après les avoir éventuellement trempées dans de l’hormone de bouturage, plantez-les dans un substrat léger, composé de terreau et de sable, maintenu légèrement humide. La chaleur résiduelle du sol et l’humidité ambiante de l’automne favoriseront un enracinement rapide.

Quelques variétés que vous pouvez bouturer en septembre :

- Géraniums (Pelargonium) : Bouturage facile de tiges

- Fuchsias : Idéal pour perpétuer les variétés qui ne sont pas rustiques

- Hortensias (Hydrangea) : Boutures semi-ligneuses pour obtenir de nouveaux pieds

- Pélargoniums : Les géraniums des balcons, parfaits pour la reproduction

- Passiflore (Passiflora) : Bouturage de tiges pour cette grimpante

- Bégonias : Certaines espèces se bouturent facilement par tiges ou même par feuilles

- Buddleias (arbres aux papillons)

- Laurier-rose (Nerium oleander) : Bien qu’il soit souvent bouturé dans l’eau, il peut l’être en terre avec succès

- Romarin

- Lilas (Syringa) : Bouturage de tiges semi-aoûtées

- Houx (Ilex aquifolium) et Mahonia

- Troène, Seringat, Céanothe

Marcotter les clématites, glycine, passiflore…

Contrairement au bouturage, le marcottage consiste à encourager une branche à former de nouvelles racines alors qu’elle est encore attachée au pied mère, ce qui lui assure une alimentation continue. Cette période est idéale pour les clématites, les glycines ou encore les passiflores, ainsi que pour des arbustes comme les cornouillers et les forsythias.

Marcottage simple :

Le principe est simple : il suffit de choisir une tige souple, de l’enterrer légèrement sur une portion d’environ 15-20 cm en la maintenant avec une attache ou un crochet, tout en veillant à ce que son extrémité reste hors de terre. Un petit grattage de l’écorce à l’endroit de l’enterrement peut stimuler la production de racines. Le marcottage automnal permet à la marcotte de s’enraciner tranquillement durant l’hiver, prête à être séparée du plant principal l’année suivante.

Marcottage aérien :

Plus élaboré que le marcottage simple, le marcottage aérien consiste à provoquer l’enracinement sur une tige ou une branche en pleine hauteur. Il s’agit de dégager l’écorce sur une portion de 3 à 5 cm, de saupoudrer cette zone dénudée d’hormone de bouturage et de l’entourer d’un manchon de tourbe humide ou de sphaigne, le tout enveloppé dans un plastique opaque.

Diviser les grosses touffes des vivaces

La division est particulièrement bénéfique pour les plantes dont le cœur de la touffe a tendance à se dégarnir, à prendre trop de place ou à moins fleurir, comme les hémérocalles, les iris, les pivoines ou le coréopsis. Le principe est de déterrer la plante, de sectionner la motte racinaire avec une bêche ou un couteau tranchant en veillant à conserver des racines et des bourgeons sur chaque éclat. Replantez les fragments sans tarder, en les espaçant suffisamment. Cette pratique, en plus de redonner de la vitalité à vos massifs, permet de densifier et de réorganiser votre jardin à l’approche de l’hiver.

Transplanter les arbustes et les vivaces

C’est l’occasion de réorganiser vos massifs en déplaçant des plantes devenues trop grandes ou mal placées. De nombreux arbustes comme les buis, les rhododendrons et les camélias ne souffriront pas d’un déménagement en cette saison. Côté vivaces, les hostas, les heuchères et les géraniums vivaces se prêtent parfaitement à ce changement de place. Lors de la transplantation, creusez une large motte pour conserver un maximum de racines et replantez rapidement l’arbuste ou la vivace à son nouvel emplacement, en veillant à tasser la terre et à l’arroser généreusement.

4. Entretien et travaux du mois

Tailler les haies et arbustes

La taille de fin d’été, moins sévère que celle de printemps, permet de corriger les imperfections de croissance et de dégager le centre des arbustes pour favoriser la circulation de l’air. À cette période, la sève circule encore suffisamment pour permettre une cicatrisation rapide des coupes, et les oiseaux ont tous terminés de nicher depuis longtemps. C’est donc le bon moment pour intervenir sur les haies persistantes comme les thuyas, les cyprès ou les lauriers-cerises, et sur les arbustes à floraison estivale tels que les buddleias et les potentilles. Contentez-vous d’une taille légère, en évitant de toucher au vieux bois pour ne pas compromettre la floraison de l’année suivante et de laisser le temps aux nouvelles pousses de durcir avant les premières gelées.

Planter les haies et massifs d’hiver

Le sol encore chaud et le taux d’humidité élevé offrent des conditions optimales pour la reprise racinaire d’après transplantation. C’est l’opportunité de planter des arbustes à feuillage persistant, comme les buis, les ifs ou les fusains, ainsi que les massifs intégrant cornouillers, viburnums ou hellébores, offriront une structure solide tout en apportant feuillage, couleurs et textures variées durant l’hiver. Les arbustes à floraison hivernale, comme les camélias ou les hamamélis, peuvent également être mis en place pour offrir des points d’intérêt durant les mois froids.

Évitez de tailler maintenant les fleurs fanées des hortensias

Résistez à la tentation de couper les fleurs fanées de vos hortensias. Les jouent un rôle important durant l’hiver : elles protègent les bourgeons floraux qui se sont déjà formés juste en dessous, en les isolant du gel et du vent froid. Une taille prématurée risque d’éliminer ces bourgeons et de compromettre la prochaine saison florale. Ces inflorescences séchées, en particulier chez les variétés à panicules ou en boule, conservent un certain charme et une touche décorative pendant les mois d’hiver. Il est donc préférable d’attendre la fin de l’hiver, juste avant le départ de la végétation, pour effectuer cette taille.

Arroser les plantes de terre de bruyère

Pour les plantes de terre de bruyère (terre acide) comme les camélias, les rhododendrons et les azalées, l’humidité est cruciale en septembre car leurs racines superficielles sont sensibles au dessèchement et aux variations de température. L’idéal est de maintenir le substrat frais et non détrempé. Arrosez de préférence avec de l’eau de pluie, moins calcaire que l’eau du robinet, ce qui est essentiel pour ces plantes acidophiles. Un paillage au pied, composé de feuilles ou d’écorces, aide à conserver l’humidité et la fraîcheur du sol.

Commander de nouveaux arbres et arbustes

Les pépiniéristes proposent généralement le plus large choix de variétés à cette saison, des plus classiques aux plus rares, avec une qualité optimale. En effet, la demande est moins forte qu’au printemps, et les plants disponibles n’ont pas encore subi les stress du transport et des hivers froids. Les plantes mises en vente à cette époque bénéficient souvent d’une sélection rigoureuse, avec des racines vigoureuses et des feuillages sains, qui garantissent une reprise rapide une fois en terre.

Collecter les graines de fleurs

Cette période coïncide avec la maturation de nombreuses espèces annuelles et bisannuelles, dont les graines sont pleinement formées et prêtes à germer lorsqu’elles seront semées. Attendez que les capsules de graines ou les siliques soient complètement mûres, sèches et que leur couleur ait viré au brun. Des espèces comme les coquelicots, les nigelles de Damas ou les cosmos produisent des graines particulièrement faciles à récolter. Pour éviter la dispersion, prélevez les tiges porteuses de graines, placez-les dans un sac en papier et secouez doucement. Conservez-les ensuite dans des sachets en papier ou des enveloppes, à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Rentrer les plantes tendres et fragiles

Rentrez les plantes tendres et fragiles qui ont passé l’été dehors. Ce déménagement, loin d’être un simple déplacement, est vitale pour leur survie. Les agrumes, les géraniums et les bougainvilliers sont des candidats parfaits pour un hivernage à l’abri. Il est préférable de les installer dans un espace lumineux et hors gel comme une véranda, une serre ou une pièce peu chauffée de la maison. Avant de les rentrer, examinez-les pour vous assurer qu’ils sont exempts de maladies ou de ravageurs. Une taille légère peut être bénéfique, et l’arrosage doit être nettement réduit, voire suspendu, pendant la période de dormance.

Aérer la pelouse et décompacter la terre

Votre pelouse a sans doute souffert de la sécheresse et du piétinement durant l’été. Il est donc temps de la revitaliser. La première étape est d’aérer le gazon pour permettre à l’air, à l’eau et aux nutriments de mieux pénétrer jusqu’aux racines. Cette aération se fait à l’aide d’un aérateur à pointes ou, pour les grandes surfaces, d’un scarificateur qui, en plus d’aérer, retire le feutre accumulé. Ce décompactage du sol est crucial pour favoriser une croissance saine. Après cette opération, il est conseillé de procéder à un sablage, en étalant une fine couche de sable de rivière (jamais de sable de bord de mer), qui améliorera le drainage et la structure du sol sur le long terme. Les zones les plus abîmées peuvent être réensemencées pour assurer une bonne densité de la pelouse. Finalisez ces soins par un arrosage copieux et un apport d’engrais riche en potassium pour fortifier la pelouse avant l’hiver.

5. Prévention des maladies et ravageurs

Traiter les rosiers contre marsonia

L’humidité de septembre peut être propice au développement du marsonia, également connue sous le nom de tache noire, une maladie cryptogamique qui affaiblit considérablement les rosiers. Pour éviter une défoliation prématurée, il est crucial d’intervenir préventivement. Ciblez les rosiers sensibles aux maladies et appliquez une solution à base de bouillie bordelaise ou de purin de prêle, réputés pour leur action antifongique. Ce traitement, à renouveler si les pluies sont fréquentes, doit être appliqué sur l’ensemble de la plante, en insistant sur le feuillage et le revers des feuilles. C’est également le moment de retirer les feuilles atteintes qui sont tombées au sol afin d’éliminer les spores et de limiter la propagation du champignon.

Notes sur la biodiversité

Observer les abeilles du lierre

Septembre est le mois des abeilles du lierre (Colletes hederae), une espèce terricole, solitaire et inoffensive, parfaitement synchronisée avec la floraison du lierre, sa principale source de nectar et de pollen. L’observer est un spectacle fascinant : les femelles creusent de petits tunnels dans le sol, souvent en colonies, pour y pondre leurs œufs, tandis que les mâles virevoltent sans relâche en quête d’une partenaire. Cette abeille est un indicateur de la bonne santé de votre jardin. En laissant le lierre fleurir, vous offrirez un véritable garde-manger pour ces pollinisateurs de fin de saison, et permettrez à votre pelouse de profiter de l’aération occasionnée par les centaines de galeries creusées par les abeilles.

Construire des tas de branches pour la petite faune

Les débris végétaux peuvent être une ressource précieuse pour la faune. En septembre, plutôt que de tout évacuer, créez des tas de branches ou de bois mort qui deviendront des refuges pour les hérissons, qui cherchent un lieu sûr pour hiverner, ainsi qu’aux insectes auxiliaires, comme les carabes, qui se cachent sous les débris pour échapper au froid. Ces petits écosystèmes constituent également un garde-manger pour les oiseaux, qui viendront se nourrir des insectes abrités. Positionnez ces tas dans un coin reculé de votre jardin, à l’abri des dérangements.

Construire des abris à insectes

Les hôtels à insectes, plus que de simples décorations, sont des refuges utiles pour des pollinisateurs et des prédateurs naturels des ravageurs comme les coccinelles, les chrysopes et les osmies, des abeilles solitaires. Vous pouvez les construire vous-même avec des matériaux de récupération : un cadre en bois rempli de tubes creux (tiges de bambou, sureau), des briques percées, des morceaux de bois morts troués, ou des pommes de pin. Installez ces abris dans un endroit ensoleillé et à l’abri des vents dominants. Veillez à ne pas en surcharger votre jardin : une trop grande concentration d’abris à insectes au même endroit pourrait favoriser les tensions entre les différentes espèces.

Nettoyer les nichoirs

N’oubliez pas de nettoyer les nichoirs qui ont abrité les oiseaux durant le printemps et l’été. En retirant les anciens nids, vous éliminez les parasites, les puces et les acariens qui pourraient infester les futures couvaisons ou les oiseaux qui voudraient s’y abriter temporairement. Utilisez une brosse pour gratter l’intérieur, puis rincez à l’eau claire (sans savon ni produit chimique) et laissez sécher complètement avant de refermer. Les nichoirs doivent ensuite rester en place, car ils servent de refuges nocturnes pendant les froides nuits d’automne et d’hiver ou lors de fortes intempéries.

Observer les papillons de nuit

Septembre marque le début de la pleine saison pour l’observation des papillons de nuit, des pollinisateurs nocturnes souvent méconnus. C’est le moment idéal pour découvrir des espèces fascinantes, telles que le célèbre Sphinx tête de mort (Acherontia atropos), un grand papillon migrateur qui peut être observé en France métropolitaine à la fin de l’été. Pour les observer, installez une source lumineuse puissante, près d’un drap blanc tendu dans votre jardin (veillez à l’éteindre ensuite pour ne pas perturber les insectes toutes la nuit). La simple présence de ces insectes est un indicateur de la richesse de la biodiversité de votre jardin.

Laisser des graines dans vos massifs

Il peut être tentant de faire un grand nettoyage et de retirer toutes les tiges sèches et les fleurs fanées. Cependant, ces graines constituent une ressource alimentaire vitale pour de nombreux oiseaux qui préparent leur migration ou leur hivernage. Des espèces comme le chardonneret élégant raffolent des graines de chardons, de cosmos ou de tournesols, et les mésanges apprécient les graines d’échinacées ou de rudbeckias. En conservant ces « graines sur pied », vous offrirez un véritable garde-manger naturel. De plus, les tiges et les ombelles séchées offrent un abri pour les larves et les cocons d’insectes, ce qui garantira la présence d’une faune auxiliaire pour le printemps.